3,000人に1人の難病、レックリングハウゼン病。「不安を感じすぎずに、楽しく過ごす」3児を育てる母の想い

PR:アレクシオンファーマ合同会社

現在、世界にはさまざまな希少疾患があり、レックリングハウゼン病(神経線維腫症1型、NF1)もそのひとつ。カフェ・オ・レ斑とよばれるシミが身体にできたり、成長につれて様々な症状が出てくるのが特徴です。見た目に分かる症状が出ることもあり、偏見やいじめに合うことも少なくありません。難病指定を受けている病気の中では比較的患者数が多いものの、まだまだ認識されていないのが実情です。

この記事では、レックリングハウゼン病と診断された中学2年生のSくんとお母さんのUさんにインタビュー。病気への向き合い方や子育てに対する想い、そしてSくん自身にも今の気持ちをうかがいました。

ベビーマッサージ中に気づいた、息子の身体にあるシミ

お話をうかがったUさんは、中学2年生のSくん、小学4年生の次男、年長の長女と3人の子どもがいる5人家族。ご自身は3人の子育てをしながら仕事に家事にと、日々奮闘されています。

――Sくんの病気に気づいたきっかけや、診断された時の気持ちを教えてください。

Uさん 「子どもの身体の変化に気づいたのは、生後2ヵ月の頃。ベビーマッサージをしていたときのことです。当時は、“身体中にシミがあるな”くらいで、まさか病気だとは思っていませんでした。3ヵ月健診の際に、医師から総合病院の小児科を紹介され、レックリングハウゼン病の可能性があると聞きました。難病と言われ、すぐ頭に浮かんだのは“長く生きられないのでは?”や“普通の生活が送れるの?”という不安でしたが、医師からは『人によって症状が違うため、経過観察しましょう』と伝えられました。

レックリングハウゼン病は専門の医師も少ないため、確定診断されたのは11年後、専門医がいる病院にかかったときでした。私自身、息子の症状をネットで調べ、きっとレックリングハウゼン病だろうと思っていたので、きちんと診断された時は専門医にも出会えて安心しましたね」

――病気について、ご家族へお話された時の反応はいかがでしたか?

Uさん 「生後3ヵ月の時の診察結果は、夫と一緒に聞きました。“レックリングハウゼン病の疑いがある”と伝えられた時は、お互いにショックでした。仕事を続けられるのかなと話しつつ、とりあえず様子を見るしかないね、と。私自身、結婚を機に今の土地へ引っ越しをして、夫も出張で家をあけることが多かったので、相談相手もいなくてとても孤独な日々でしたね」

東日本大震災を経て、気持ちに変化。“せっかくなら子育てを楽しもう”

そんな不安や孤独を感じていたUさんですが、Sくんが6ヵ月のときに起きた東日本大震災をきっかけに、気持ちに変化があらわれたといいます。

Uさん 「病気じゃなくても災害や突然の事故などにより、人が亡くなるという現実を目の当たりにして “せっかくなら子育てを楽しみたい”、“悩んでいる時間がもったいない”と少しずつ思うようになってきました。もともと、“子どもが生まれたらたくさん出かけて、いろんなイベントに行こう”と思っていた気持ちを思い出しましたね。

それからは、息子が成長する過程で、相談相手や仲間ができるといいなと、SNSを通じてレックリングハウゼン病の方へ積極的にコンタクトを取り情報を集めました。また患者会に参加するなかで、 “わたし流にこの子を明るく育てたい”という想いが強くなりました。

当時、夫は仕事の関係で家を留守にすることが多く、ほぼワンオペ状態。家で息子と二人でいるよりもたくさんの目で見てもらい、地域に育ててもらおうと、保育園に入園させることを決めたのもこのタイミングです」

――入園・入学の際に、園や学校側には病気についてどのように伝えたのでしょうか?

Uさん「経過観察中で定期検診を受けていることや、日常生活に問題がないこと、学習面で問題があれば、その都度対応したいことなどを伝えていました。入園した保育園は障害児なども受け入れていたため、さまざまな子どもが通っており、息子だけが特別扱いされることもなく過ごしていました」

レックリングハウゼン病の主な症状

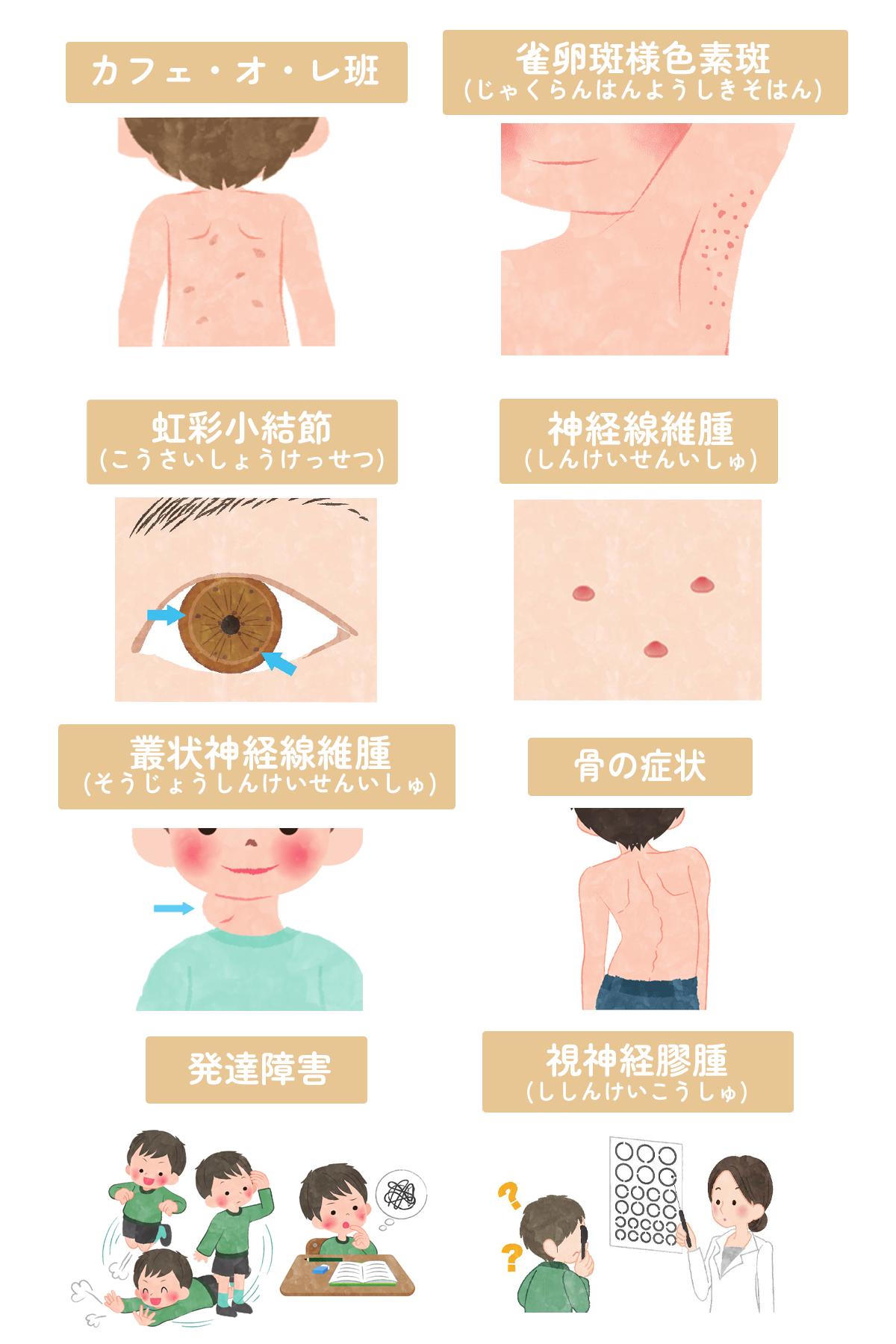

レックリングハウゼン病とは、神経線維腫症1型(NF1)ともいい、皮膚にカフェ・オ・レ斑と呼ばれる褐色のシミ・アザや神経線維腫と呼ばれる病変があらわれる病気です。日本では難病指定を受けている病気のひとつで、成人含め全国に約4万(※)人の患者さんがいると推定されています。遺伝性と、子どものNF1遺伝子が突然変化して発症する孤発性があります。

成長に伴い、皮膚症状以外にも骨の変形、目や神経系の病変、発達障害など、さまざまな症状があらわれることがあります。患者さんによって、その症状の種類や程度はさまざまです。

将来に不安を感じ過ぎず、いまを楽しむ

レックリングハウゼン病は成長と共に、症状も変化するのが特徴のひとつ。とはいえ、Uさん夫婦はその病気と向き合いながら、“将来を不安に感じ過ぎず、いまを楽しむ”気持ちを大切にしているそうです。

Uさん 「現在は夏休みや冬休みに、3~4日ほど病院で検査をしています。考えられる症状についてすべて検査するので、1日がかりになることも。いま息子は野球に夢中になっているのですが、その日は野球を休まなければいけないので、いつも病院に行くときは文句を言っていますね。今のところ、症状はシミぐらいで、発達状況も特に問題なく正常範囲内だと診断されています」

――実際に、Sくんとは病気について、どのような会話をしているのでしょうか?

Uさん「保育園で水遊びの時間があったので、3~4歳くらいのときから、『このシミは生まれつきの病気だよ。友だちに聞かれたらそう説明しなさい』と伝えています。本人も、特に気にせずプールやお風呂にも友達と入っています。今は定期検診時に医師からの話を一緒に聞き、もらった冊子やインターネット、SNSなどで情報をシェアし合ったり、患者会に一緒に参加したりしていますね」

Uさんの想いの一方で、実際にSくんはどのように感じているのでしょうか。お話を聞いてみました。

――ご自身のレックリングハウゼン病について、どう感じていますか?

Sくん「自分が病気と自覚したのは、小学校3年生くらいの頃です。『自分にある身体のシミは、他の人にはないな』と。ただ、友達にシミについて聞かれて答えても、『ふーん』と言うだけで、それ以上は聞いてこないですね。今のところ学校生活や友だち関係で、困ったことや悩んだことはないですね」

いつも「あなたには仲間がいる」環境づくり

もうひとつUさんが子育てのなかで大事にしていることは、“環境づくり”。さまざまなコミュニティとつながりを持って、“常に仲間がいる”と感じられるように、本人がやりたいと思ったことには挑戦させるよう心がけているのだそうです。

Uさん 「Sはもともと3兄弟の中でも社交的でコミュニケーション能力が高く、どこへ行っても誰とでもすぐ友だちになれるタイプ。夏休みなどは、2泊3日のキャンプに参加させて、学校以外のネットワークをつくるようにしています。ただ『もしどうしても嫌なことや苦手な人がいたら、逃げてもいいんだよ』と伝えています。

小学5年生の時に、興味をもった野球は今でも続けていますし、本人がやりたいと思ったことは、積極的にチャレンジさせていますね。また最近は家族旅行でハワイやベトナムへも行ってきました。この経験があったからか、海外で働いてみたいな、と新しい夢がひとつ増えたようです」

「僕が病気でよかった」弟と妹想いのやさしい子

――兄弟に対しては、病気をどのように伝えていますか?

Uさん 「兄弟ゲンカをしていた時に、次男がSの皮膚についてからかう発言があったのですが、病気のことをちゃんと伝えていなかったなと、次男にちゃんと説明をしました。長女はまだ年長ということもあり、もう少し大きくなったら話をする予定ですね。

とても心に残っているのは、長女が生まれたときにSが、“弟や妹が病気になるくらいなら、自分が病気でよかった”と言っていたこと。兄弟想いでやさしい子だなと感慨深かったです」

高校進学は、あたらしい一歩

来年は中学3年生になるSくん。最近は、今後の進路について考えはじめ、家族で話し合う機会も増えてきているそうです。

――高校進学にあたり、Uさんの今の気持ちを教えてください。

Uさん「今までは、小さな頃から一緒だった友達と過ごせていますが、高校は友達関係や生活環境ががらりと変わりますよね。きっとSなら大丈夫かなと思いつつも、やはり不安はあります。とはいえ、いつまでも実家でダラダラと過ごすより高校生のタイミングで自立してもらいたいという想いもあり……親元を離れて暮らす寮制の高校も選択肢に入れています。

親として心配は尽きないですが、この子なりに楽しい人生を送ってほしい。広い視野を持って、楽しい世界があるんだよと、少しでもワクワクすることをさせてあげたいなと思っています」

病気を受け入れつつも必要以上に思い悩むことなく、中学校生活を思いっきり楽しんでいるSくん。そして、不安は尽きないものの、しっかり自立して生きていく術を身につけてほしいと願い見守るUさん。お二人は、家族や仲間の絆を大切に、いま目の前にあることを楽しむ素敵な親子でした。

小さな一歩で、見える景色も変わってくる

最後にUさんからメッセージをいただきました。

Uさん 「最初に息子の病気が疑われたときは、先が見えず将来への不安や孤独を感じていました。でも、一度きりの人生だから“病気を理由にせず、たくさん笑って過ごしたい”、“私が病気を治すことはできないけど、子どもを笑顔にすることはできる”と考えてから、視野が広がり明るく子育てできるようになりました。仕事に育児にと毎日バタバタですが、子どもの純粋な笑顔を大切に、日々過ごしています。

もしいま、同じように悩んでいる方がいたら、一歩踏み出すきっかけやヒントになるとうれしいです」

本記事タイトル内および本文内における患者人数の参照元

※ 高木 廣文ほか: 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究 昭和62年度研究報告書: 11-15, 1988

※ 神経線維腫症1型診療ガイドライン改定委員会(編). 日皮会誌 128(1): 17-34, 2018